昨今のArm MCU事情、そして今後の方向性:大原雄介のエレ・組み込みプレイバック(1/3 ページ)

エレクトロニクス/組み込み業界の動向をウオッチする連載。今回は、2019年10月の業界動向の振り返りとして、昨今のArm MCU事情を考察する。

今月はちょっと、昨今のArm MCU事情をまとめてみたいと思う。

Arm MCUが現在MCUで一番ドミナントな位置を占めているのはご存じの通り。ただ従来の「メインストリームがCortex-M4を中心としたコアにSRAM/Flashと周辺回路を組み合わせたもの、ローパワー向けはコアをCortex-M0+にして周辺回路も低消費電力化を図ったもの、低価格向けはコアをCortex-M0にして周辺回路も絞ったもの」というモデルが次第に変わりつつある気配を、この10月にはいろいろな形で感じた。こうしたものを紹介しながら、方向性をちょっと説明していきたい。

高性能品の高動作周波数化、あるいはマルチコア化

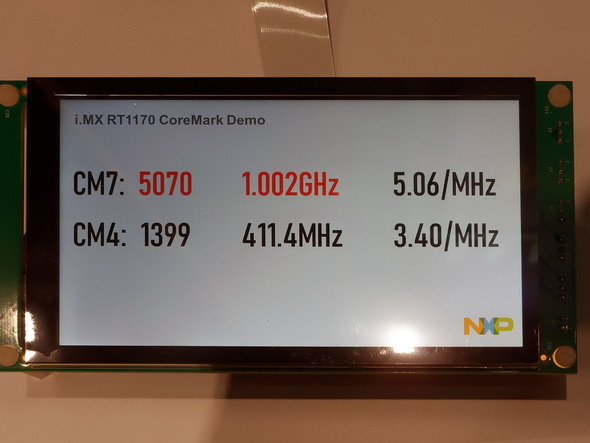

これまでハイエンドと言えば、2014年に発表されたSTMicroelectronicsのSTMF7シリーズが有名であった。こちらは90nmのeFlashプロセスで製造され、最大動作周波数は216MHz。Cortex-M4コアの特徴である5 CoreMark/MHzという高いCPUパイプラインの構成もあって、1000 CoreMarkオーバーという強烈な性能を誇っていた。ここに殴り込みをかけたのがNXPである。2017年にCrossover Processorという名称でCortex-M7コアのi.MX RT 1020とi.MX RT 1050の2製品を投入する。こちらの製造プロセスは発表されていないが、40nmプロセスと目されている。この後NXPはi.MX RTシリーズのラインアップを増やしていくが、今年発表されたi.MX RT 1170は28nmのFD-SOIプロセスを利用することで遂に動作周波数が1GHzに到達する(写真1)。

FD-SOIプロセスを利用したことで、1GHzで動作中も消費電力を非常に低く抑えているのが特徴ではあるのだが(写真2)、STMF7シリーズとの最大の違いは(i.MX RT初代からではあるが)最初からFlashの搭載を諦めていたことだろうか。実際MCUの動作速度のボトルネックはFlashの速度が間に合わないことに尽きる。STM32F7の場合、キャッシュおよびTCMに加えてART AcceleratorというFlash Acceleratorを搭載してこれに対応していた。このあたりは自社でまだFabを保有しているSTMicroelectronicsならではという感じだが、逆に完全にファブレスになったNXPはプロセスで頑張るのをあっさりやめて、FlashはQSPI経由で外付けにし、その分SRAMを大量搭載してCodeもSRAMにロードして実行する、という力業で解決した。実は今回FD-SOIを採用と聞いて「いよいよMRAM搭載のMCUか?」と一瞬期待したのだが、そういう話では無かったのはちょっと残念である。

Cortex-M7とM4の両方のコアでCoreMarkを実施している結果が、トータル6400CoreMarkオーバーというスコアになっている。ちなみに「触ってみてもいいぞ」というので動作中にi.MX RT 1170に触れてみたが、ほんのり温かい程度。実際ヒートシンクもなしに稼働していた

Cortex-M7とM4の両方のコアでCoreMarkを実施している結果が、トータル6400CoreMarkオーバーというスコアになっている。ちなみに「触ってみてもいいぞ」というので動作中にi.MX RT 1170に触れてみたが、ほんのり温かい程度。実際ヒートシンクもなしに稼働していたCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

会員登録がまだの方はこちら

豊富なホワイトペーパーの中から、製品・サービス導入の検討に役立つ技術情報や導入事例などを簡単に入手できます。

特集

- 設計者CAEの取り組みに関する実態

- マテリアルズ・インフォマティクスの動向調査

- 製造業のアナログ業務の実態調査

- 設計・解析業務におけるAI活用

- 製造現場におけるデータ活用の実態調査

- 3Dプリンタ利用動向調査

- CAD利用動向調査

- 研究・開発職のデジタル活用調査

- 安全安心なIoT機器実現の課題

- 電気設計者の課題と解決

- “つながる工場”の現状と課題

- 製造業におけるAI開発および活用の実態

- 設計・製造現場における品質管理

- 製造業IoTセキュリティ

- IoT時代の組み込みソフトウェア品質

- IoT時代のセキュリティリスクに備える

- 加速する工場と生産設備のデジタル化

- 製造業の省エネ対策と課題

- モノづくり設計者のワークスタイル調査

- タイアップ&セミナーコンテンツ一覧