国内企業におけるDXの成熟度、前年から進展なく“個別の取り組み”が中心:IDC Japan

IDC Japanは、国内ユーザー企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)に対する取り組みの成熟度を分析した調査結果を発表した。

IDC Japanは2018年3月、国内ユーザー企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)に対する取り組みの成熟度を分析した調査結果を発表した。DXに向けた取り組みは、国内企業の約4割が5段階中3番目のステージにある。また、DXに向けた取り組みを企業戦略と連携させているが、その取り組みは短期的で、従来のビジネスの効率化が中心になっているという。

同調査は2017年12月、従業員1000人以上の大規模企業に所属する部長クラス以上か、予算・企画等の意思決定者である係長クラス以上の548人を対象にWebアンケートで実施された。デジタル技術活用による企業のビジネス変革の可能性について、リーダーシップ変革、オムニエクスペリエンス変革、ワークソース変革、運用モデル変革、情報変革の5つの評価尺度で調査した。

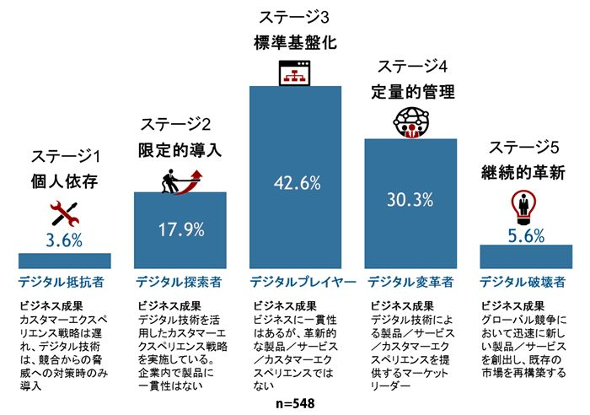

国内ITユーザー企業のDXに対する取り組みの成熟度を分析し、IDC MaturityScapeという手法を用いて各企業の成熟度を評価した。IDC MaturityScapeとは、IT環境の導入状況を客観的に評価するために開発したもので、特定のIT環境をまったく導入していない場合をステージ0(未導入)とし、導入後のユーザー企業の成熟度を、ステージ1(個人依存)、ステージ2(限定的導入)、ステージ3(標準基盤化)、ステージ4(定量的管理)、ステージ5(継続的革新)までの5段階で評価する手法だ。

調査の結果、国内企業のDXの成熟度は、ステージ1が3.6%、ステージ2が17.9%、ステージ3が42.6%、ステージ4が30.3%、ステージ5が5.6%だった。評価尺度別にみても、5つの側面全てでステージ3の企業が最多だった。

前年の調査結果と比較しても、成熟度に大きな進展はない。依然として個別の取り組みが中心で、市場と顧客に変革をもたらすレベルの取り組みを実行している企業は限られていると指摘している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

GEから学べ! 次世代製造業の実現に向けたデジタル変革“3つの挑戦”

GEから学べ! 次世代製造業の実現に向けたデジタル変革“3つの挑戦”

デジタルへの投資を強化し、自らを「デジタル・インダストリアル・カンパニー」と位置付けるGE。コングロマリットとしてのかつてのGEから脱却を図り、「選択と集中」に取り組み、デジタル変革の道を突き進む理由とは何か。そして、デジタル・インダストリアル・カンパニーへと生まれ変わるために必要な3つの原動力とは? GEジャパン 代表取締役社長兼CEOの熊谷昭彦氏が語った。 包括的なアプローチで製造業のデジタル化を推進するシーメンス

包括的なアプローチで製造業のデジタル化を推進するシーメンス

シーメンスがデジタル事業を強化する背景とそのビジネス戦略、そして同社のデジタルプロダクト/サービスの方向性について、シーメンス 代表取締役社長兼CEOの藤田研一氏が語った。 製造業のIoT/AR活用のカギはCADとPLMにあり――現実味を帯びてきたフィジカルとデジタルの融合

製造業のIoT/AR活用のカギはCADとPLMにあり――現実味を帯びてきたフィジカルとデジタルの融合

年次ユーザーカンファレンス「LiveWorx 2017」の基調講演に登壇したPTC 社長兼CEOのジェームズ・E・ヘプルマン氏は、同社が推進する「フィジカルとデジタルの融合」の中心的な役割を担うのが「CADとPLMだ」と述べ、IoTやARがどのような形で活用され、価値を生み出すのかについて、Bosch Rexrothの取り組みを例に説明した。 製造業のデジタル化推進で協業、中小企業でも手軽にスマート工場を実現

製造業のデジタル化推進で協業、中小企業でも手軽にスマート工場を実現

シーメンスとジェイテクトは、製造業のデジタル化推進に向けて協業を発表。シーメンスの産業用オープンIoTオペレーションシステム「MindSphere」により、ジェイテクトのスマート工場化を支援する。 パナソニック、次の百年の計「ヨコパナ」でイノベーションを量産化

パナソニック、次の百年の計「ヨコパナ」でイノベーションを量産化

製造業のビジネスモデルが「モノづくり」から「コトづくり」へとシフトする中、パナソニックは、これまで日本の製造業が世界をリードしてきた生産技術/量産化技術をヒントに“イノベーションの量産化技術”を実現し、同社の成長の源泉であるクロスバリューイノベーションの取り組みを加速させようとしている。