連載

インターシル買収完了、後戻りできなくなったルネサス:大原雄介のエレ・組み込みプレイバック(1/2 ページ)

インターシル買収を進めていたルネサスが、その完了と時を同じくして各方面の動きを活発化させている。その動きの理由をインターシルの財務諸表から読み解く。

インターシル買収に伴い、大きく変容したルネサス

厳密には2017年2月、というより2017年3月にもかかっている動きであるが、ルネサス エレクトロニクスに大きな動きがあったので、ちょっとこれをまとめてご紹介したい。

まず2017年1月末、産業用制御ボード開発ならび画像認識システム事業をマクセルに譲渡することを発表。同年2月17日には社会インフラ向けに産業グレードのオープンソースソフトウェア(OSS)基盤を提供する「Civil Infrastructure Platform(CIP)に参画することを明らかにし、2月24日にはインターシルの買収を完了した事を発表した。

この買収完了を受けて2017年3月3日には組織変更を行うことを明らかにしており、同年7月までに変更を完了する予定である。また3月1日には内部の組織変更も行われた。先の記事に詳しいが、3月1日づけで中国事業統括本部が新設されている。何でこんな動きが必要だったのかをインターシルの財務諸表を眺めながらちょっと考察してみた。

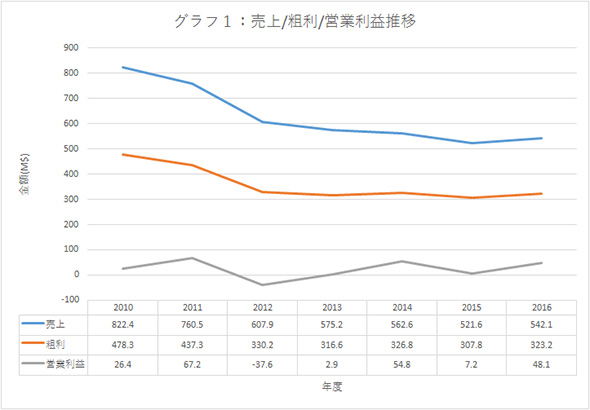

グラフ1は、インターシルの2010年〜2016年のForm 10-K(日本で言うところの有価証券報告書)から、それぞれの年ごとの売り上げ(Revenue)、粗利(Gross Profit)、営業利益(Net Income)をそれぞれ抜き出したものである。粗利と売り上げの比率を見ていただくと分かるが、粗利率は60%近くになっており、基本的には良好なビジネスになっている。

粗利率の高いインターシルだが…

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

半導体を手放す東芝、今に至る足跡を振り返る

半導体を手放す東芝、今に至る足跡を振り返る

2017年1月のエレクトロニクス業界を語る上で避けられないのが、東芝の話題でしょう。メモリ事業の完全売却は避けられない状況にあると思われますが、ここに至るいきさつを整理しました。 電子部品メーカーが「顔の見える企業」になることの意味

電子部品メーカーが「顔の見える企業」になることの意味

再編が続くエレクトロニクス業界。その目的が「競争力強化」があることは明らかだが、「顔が見える企業」へとなることで競争力を高めようという電子部品メーカーもある。 Siemensが目指す「エコシステム」の構築

Siemensが目指す「エコシステム」の構築

Mentor Graphicsを買収した独Siemensだが、Mentor以外にもさまざまな企業と提携し、単一的な事業構造とならないよう留意している。Bentley Systemsとの電力分野における提携もその1つだ。 2017年のエレクトロニクス分野M&A、主戦場はアナログかセンサーか

2017年のエレクトロニクス分野M&A、主戦場はアナログかセンサーか

過去1カ月間のエレクトロニクス関連企業の動向をピックアップしてお届けする「企業動向を振り返る」。さすがに12月の動きは鈍く、業界を騒がせるような大型M&Aは見られませんでしたが、その予兆は既に現れているとの見方もあります。 ADIが中国の電力配送会社と共同研究、その背景と狙い

ADIが中国の電力配送会社と共同研究、その背景と狙い

エレクトロニクス業界の2016年12月にM&Aのような大きなニュースはなかったが、ADIが中国の電力配送会社と共同研究を開始すると発表した。中堅イメージのあるADIの将来を見据えた取り組みの狙いとは。