特集

90億台の産業機器が「IoT機器」になる日、安全はどう保つ:サイバートラスト

情報通信白書によれば、2021年には94億台の産業機器が「IoT機器」になっている。そのとき、安全性はどのように確保されるべきなのだろうか。サイバートラストの講演より、機器製造側がとれる手段について考える。

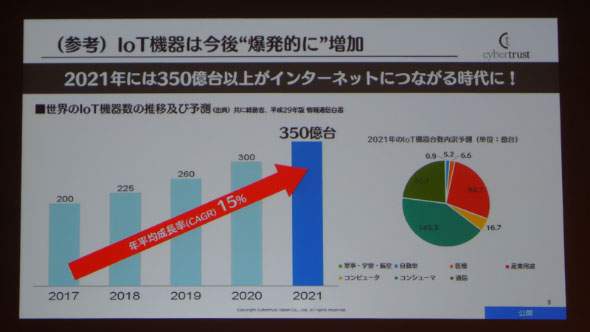

インターネットに接続する機能を持った機器、いわゆる「IoT機器」の増加はとどまることなく続いており、航空宇宙や自動車、医療機器、そして産業機器もIoT機器としての側面を持つものが増えている。総務省の情報通信白書(平成29年度版)によれば、全世界のIoT機器は2021年に350億台へと達し、産業機器もその内の94.7億台を占めると予想されている。

この増加と歩調を合わせるように表面化しているのが、安全性確保の問題だ。2016年にはマルウェア「Mirai」によるDDoS攻撃が発生。日産「リーフ」の脆弱性が明らかになった。そして2017年にはランサムウェア「WannaCry」が自動車メーカーの生産システムをダウンさせ、安全計装システムのプログラムを改ざんするマルウェア「HatMan」も発見された。

IoT機器は「つながる」ことのメリットを享受するために開発製造されるわけであるが、つながることが複雑性を内包することにもつながってしまい、安全性確保が難しくなっている。この安全性を確保するため、機器開発・製造側としてはどのよう手法をとれるのだろうか。

IoT機器が直面する2つの問題

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

シマンテックが製造業に贈る「5つのアドバイス」

シマンテックが製造業に贈る「5つのアドバイス」

サイバー攻撃の猛威はとどまることなくStuxnetやWannaCryの例を見ても分かるよう、対象には製造業も含まれてしまっている。そこでシマンテックは製造業に「5つのアドバイス」を贈る。 JPCERT/CCが語る「制御システムセキュリティ」の最新動向と展望

JPCERT/CCが語る「制御システムセキュリティ」の最新動向と展望

製造業も被害を受けた、身代金を要求するランサムウェア「WannaCry」は大きな衝撃を与えた。では制御システムセキュリティ(ICS)を取り巻く現状とは一体どうなっているのだろうか?今回で10回目を迎えるカンファレンスから、ICSの「現在と展望」を紹介する。 組み込みと認証で「ライフサイクル」を守る一気通貫セキュリティ

組み込みと認証で「ライフサイクル」を守る一気通貫セキュリティ

組み込みLinuxなどを手掛けるミラクル・リナックスと、電子認証局事業を行うサイバートラストが合併した。狙いは製品ライフサイクルそのものを守る“一気通貫のセキュリティ”だ。 WannaCryで明らかになった生産システムのセキュリティ、「理想」と「現実」の間

WannaCryで明らかになった生産システムのセキュリティ、「理想」と「現実」の間

ランサムウェア「WannaCry」はITシステムのみならず、自動車生産拠点を稼働停止に追い込むなど猛威を振るい、亜種の発生もあっていまだに予断を許しません。WannaCryが浮き彫りにした生産システムが内包する「2つの問題点」と業務を守る「2つの対応策」を解説します。 安全安心なIoT機器の開発に必要な技術とは?IPA/SECの手引書を読み解く

安全安心なIoT機器の開発に必要な技術とは?IPA/SECの手引書を読み解く

IoT対応製品やサービスは「つながる」ため、従来の開発手法では十分な安全安心の確保ができないことも想定できる。2016年の「つながる世界の開発指針」で指針を示したIPA/SECが一歩踏み込み、技術面での対応にフォーカスした手引書を公開したので内容を紹介したい。 IoTデバイスを狙うマルウェア「Mirai」とは何か――その正体と対策

IoTデバイスを狙うマルウェア「Mirai」とは何か――その正体と対策

史上最大規模のDDoS攻撃を引き起こしたとされるマルウェア「Mirai(ミライ)」。なぜ多くのIoTデバイスがMiraiに感染してしまったのか? 本格的なIoT時代の到来を前に、あらためてMiraiによる攻撃の手口と対策について解説する。